カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2024年12月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (4)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2021年12月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2017年11月 (5)

- 2017年5月 (1)

- 2016年12月 (1)

- 2015年12月 (1)

- 2015年10月 (1)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (1)

- 2015年2月 (1)

- 2014年11月 (1)

- 2014年10月 (1)

- 2014年8月 (2)

- 2014年5月 (1)

- 2014年4月 (2)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (1)

- 2013年11月 (1)

- 2013年10月 (2)

- 2013年8月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年2月 (1)

- 2013年1月 (2)

- 2012年12月 (2)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (2)

- 2012年9月 (1)

- 2012年8月 (1)

- 2012年7月 (1)

- 2012年6月 (1)

- 2012年5月 (1)

- 2012年4月 (1)

- 2012年3月 (1)

- 2012年2月 (1)

- 2012年1月 (1)

- 2011年12月 (3)

- 2011年11月 (4)

- 2011年10月 (2)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (1)

- 2011年7月 (1)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (1)

- 2011年3月 (2)

HOME > ブログ

ブログ

今千春さん作陶 その2

組立式茶室や立礼卓などの茶道具デザインのご依頼に対応しておりますリンクス・ホリです。

先日、長岡在住作陶家今千春さんの個展に行ってきました。

そこに展示してあった建水が目に入りました。

作品は、「建水」とありましたが、見方を変えて大服の茶碗に見立ててもいい感じです。

もしくは・・・、蓋をつければ小ぶりの水指に。

ということで、ご本人に相談して、塗蓋を付けて頂くことにしました。

そして、素敵な水指に早変わりです。

釉薬の景色がとても渋い立礼にも合う小ぶりの水指が完成しました。

|

|

|

(管理者) 2022年9月12日 13:31

縄文文様の茶道具 紹介

埼玉県さいたま市のリンクス・ホリでは

マンション茶室や戸建茶室リフォームのご相談を承っております。

新潟県長岡市在住の作陶家「今千春」さん

地元工房の穴窯で、信楽焼の土の風合いを焼〆した作品を中心に作陶していますが、

今回は、シリーズ作品として、縄文をテーマにした作品をご紹介したいと思います。

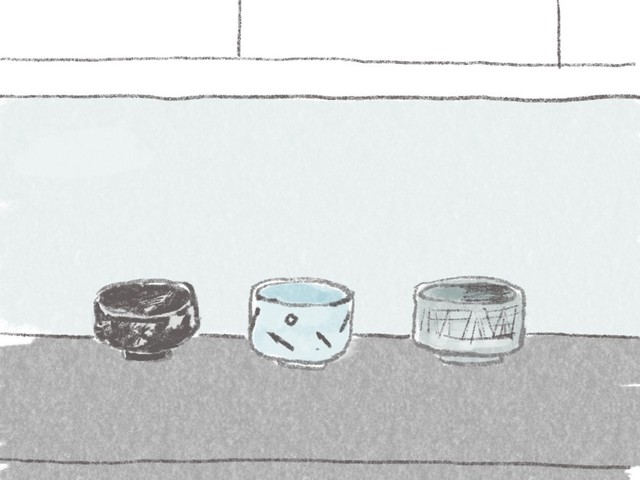

今回紹介するのは、「茶盌」「建水」「一輪挿し」

どの作品も釉薬はブルーを基調とし、外側は縄文をイメージした波文様を表現しています。

茶盌は、内側に金彩を施しゴージャスに

どこか遠い国を連想させ、縄文文化が伝来の文化であることを、意識させてくれます。

|

|

|

|

|

(管理者) 2022年9月 5日 13:25

【竣工レポート・お客様の声】大田区・戸建茶室リフォーム

茶室建築・リフォームのリンクス・ホリ、広報のWです。

最近は特に住宅の中の洋間を茶室にリフォームしたい!というご要望が多くなりました。

コロナ禍の自粛期間を経て、ご自宅でお茶をもっと深めたい、と考えられる方が増えているようです。

先月末も、東京都大田区の戸建て住宅リフォームのお引渡しがございましたのでご紹介いたします!

夏真っ盛りのある日。

全ての工事が完了し、最後のクリーニングの業者さん作業が終わったできたてのお茶室です。

花月のお点前もできる8畳の茶室

右側の襖の先が↓の控えの間

こちらはすっきりと見せるために縁なし畳で仕上げました

お客様はお稽古のできる茶室を作れる新居をお探しで、物件探しからご相談をいただいておりました。

茶室にリフォームした際の使いやすさを考えながら、ここなら、というお宅を見つけご購入。

ふんいきがよく、お稽古も茶会もしやすい間取りに出来上がったと思います!

正座が辛いというご主人様にもお茶を楽しんでいただきたいという、

奥様のご要望で追加工事させていただいた掘りごたつ式の座席。

この日は現場監督の足をお気遣いいただき開けて下さました。

座面には毛氈などを敷く予定。

【竣工レポート・お客様の声】大田区・戸建茶室リフォームの続きを読む

(サイト管理者) 2022年8月17日 16:30

畳を知る・柴又/須藤畳店さま見学

ご案内くださった須藤畳店ご主人と息子さん

実はこちらは私の高校時代の友人のご実家で、現在はお父さまとお兄さまのお二人で畳を作られています。東京では珍しくなった下町の風情が残るこの柴又で、長く地元の住宅や商店に畳を納めてこられました。

高校時代から「いつかマイホームを持つときには、須藤畳店に頼もう!」と密かに心に決めていました。

マイホームはまだ先ですが、こうしてお仕事で伺うことができて大変嬉しいです。

さて、今回お伺いしたのは、「床下収納のために、軽くて丈夫な上げやすい畳はできないでしょうか」という相談をさせていただくためでした。

そのためにはまず畳を知らなきゃ話にならん。

ということで、畳を構成する要素について、お話いただきました。

皆様もご自宅の茶室・和室を検討される際の参考に、ぜひご覧になってください!

・・・

畳床(たたみどこ)

畳床とは畳の芯材のことで、座り心地や重さだけでなく、虫を通しにくいだとか、さまざまな要素を決める重要な材料です。

一番古くから使われているのはわらを何層にも積み重ねて圧縮してつくる「藁床」です。

丈夫で長持ち、ふんわとして座り心地もよいけど、ものすごく重い。お茶の先生方は「しっかり詰まった藁床が一番足がしびれないのよ」と仰りますね。

一枚で30kg以上あるため、一般住宅ではなかなか採用されなくなりました。

その耐久性は歴史が照明しており、

現在もっとも使われているのが「建材床」と呼ばれる、「畳ボード」を重ねたものです。

間に発泡材を挟んで厚みを出します。

手で持ってくださってるのが畳ボード二枚重ね

右側のブルーのものが、畳ボードの間に軽い発泡材を挟んで厚みを出したもの。

藁床に比べぐっと軽く、工業製品なので供給が安定していて安価です。また、解体家屋から出る廃材などの再生資源を利用したものも多く、エコロジー。

クッション性は藁床には劣ります。

間に使われている発泡材はホームセンターなどで見かけるものよりずっと目が細かく、ダニなどの虫を通さないというのも嬉しいところ。

しかし軽いと言っても10~20kgはあります。

最後に見せていただいたのがこちら、「衝撃緩和型たたみケアケア畳」です

その名の通り発泡材の間に衝撃を緩和するコルゲート板(波板)を挟み、発泡材の強度を補いつつ、転倒時の衝撃を緩和してくれます。

白い層が反発力のある表面材、水色が発泡材、黒い層がコルゲート板

介護の現場用に開発されたもので、とても軽く柔らかく、足腰への負担を和らげてくれます。

建材床より高価になりますが、介護保険における住宅改修対象のため、要支援・要介護と認定された場合は補助を受けることができるそうです。ご高齢のご家族のためのリフォームをお考えの方、ぜひご活用ください◎

軽くて丈夫な所が今回の要望にマッチしそうです!

あとは厚みの問題だけですので、畳床加工ができる会社を今度は探していきたいと思います◎

畳表(たたみおもて)

畳表はイグサなどで作られる織物、単体では「茣蓙(ゴザ)」と呼ばれます。

様々な種類・ランクの畳表を見せていただきました。

品質の違いが写真からもなんとなく伝わるのではないでしょうか。

国産のふっくらしたイグサをたっぷり用いたものほど高級で見た目も美しく、

外国産の安価なイグサをざっくり織ったものはやはりバラバラとした印象になりますね。

右上の目が細かいものと二色の市松になっているものは和紙を織ったものですしたものです。様々な色に染めることができるので洋間に合わせやすく、モダンな住宅に人気があります。ただし強度はイグサには負けるので、茶室のように立ったり座ったり歩いたりが多い場合は不向きかもしれません。

畳縁(たたみべり)

畳縁は畳の補強をするために畳に付けられている布です。古くは綿が主流で、現在では化学繊維交じり、高級なものだと麻製のものもあります。

茶室では基本的には濃紺などの無地ですが、一般のご家庭ではひし形などの柄入りも馴染みがありますね。

縁を付けずに仕上げることもできますが、その場合は時間も費用もかかるんだそうです。

琉球畳のこと

畳縁の無い半畳の畳のことをよく「琉球畳」と呼びますが、一般に流通しているものは厳密には「琉球畳風」にとどまるということはご存知でしょうか?

私は恥ずかしながら知りませんでした。

本物の琉球畳は七島藺(しちとうい)というイグサとは異なる植物を使用しているんだそう。七島藺(しちとうい)は柔道用の畳に使われるように、優れた強度を持つ植物ですが、現在では大分県の一部の農家さんで作られているのみなんだとか。

・・・

どんな畳床に畳表を合わせるか、また

さらに大きさはどうなのか。

畳は基本的にひとつひとつ特注です。

おうちの寸法に合わせ畳屋さんが畳床を切り、畳表を縫い合わせます。

先代が作られたという畳を縫う際の手当て

畳を縫う作業はほとんどが大きな機械でされますが、一部、手縫いが必要な場合や、手縫いで仕上げる昔ながらの畳の依頼もあり。

そんなときにこちらの手当てが用いられるんですが、代々直しながら使われていて何とも美しい。

最近ではお兄さまが畳製作技能士(国家資格!)一級の試験に向けてこちらを使って研鑽されているそう。

・・・

畳屋さんのお仕事は、畳床に畳表や畳縁を縫い、お客様のお家に納めるところまで。

下町・柴又は畳のあるお宅や商店が多く、須藤畳店はそういった地域の住宅を支える畳屋さんとして、代々技術を受け継ぎ商いをしていらっしゃいました。

須藤畳店のみなさま、お忙しいなかご親切に教えていただき本当にありがとうございました!

・・・

余談ですが、柴又と言えば帝釈天!

そのすぐ近くに、旧家の邸宅である「山本亭」がありまして、葛飾区の所有のためなんと100円で入場できます。

炉の切られた広間茶室で抹茶などの喫茶もされているので、茶室見学・ご休憩におすすめです◎

友人曰く、須藤畳店が納めた畳...のはず、とのこと

水屋も見られます。私は茶室の中で水屋を見るのが一番好きです。

表千家によく見られる通し棚か2枚のタイプで、水道が真ん中に取られているのが少し珍しい。

茶室から日本庭園を臨む

担当:W

(スタッフ) 2022年8月 1日 17:50

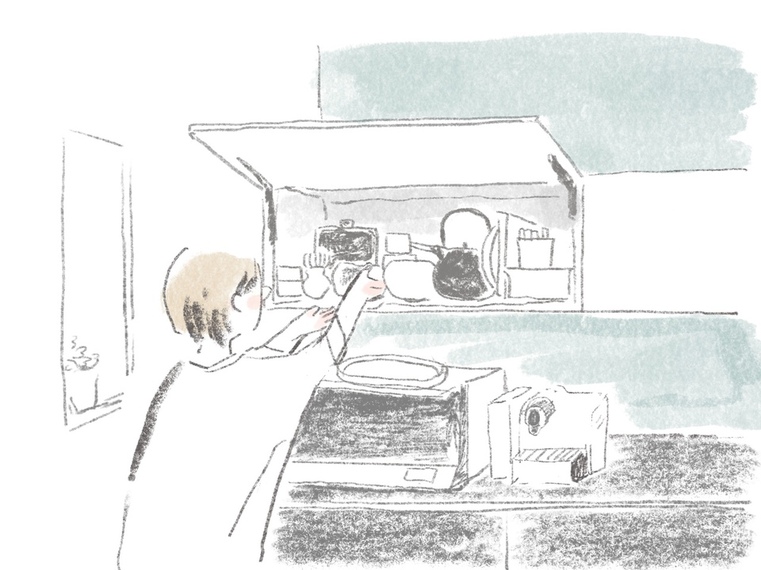

自然に、片付ける(陶芸家三宅直子さんの点前座にも水屋にもなるキッチン・5)

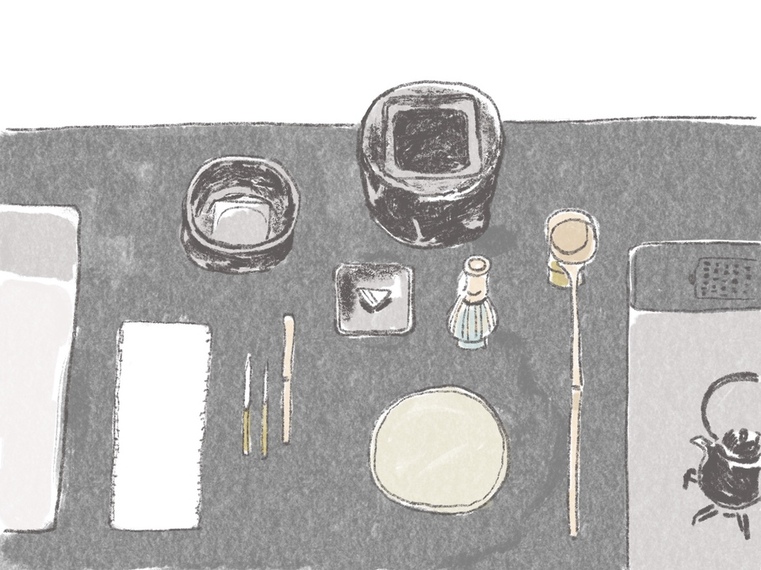

道具は使いやすく、ひとところにまとめておくべし使いたいものは、目につくところに出してテンションを上げるべし目隠しのないオープンキッチンは、工夫次第でお茶空間になる高さのある道具(ここでは水指)は空間を引き締め、結界を作る使用後の道具はとにかく乾かしてから、定位置へ

・毎月第1・3金曜日 または 第2・4金曜日・9:30-12:00 または 14:00-16:30・会費 ¥5,000/月・土代(釉薬・焼成費込み) ¥1,000/800g・入会金 ¥5,000・JR横浜線「成瀬」駅より徒歩約15分・お問い合わせ: mail@e-n-studio.com

(サイト管理者) 2022年7月26日 08:53